Тягостное сознание болезни и более или менее гиперболизированные представления о неизбежной якобы инвали-дизации или смерти в остром периоде инфаркта миокарда (ощущение полного краха, крушения всех своих планов и надежд, утраты престижа в семье и на работе, катастрофическая ломка складывавшегося десятилетиями жизненного стереотипа, чувство растерянности — «как же теперь жить, что же делать?», беспомощности и зависимости от окружающих) довольно точно и очень образно, хотя и несколько выспренне, передает Т. R. Harrison (1966).

Сознание болезни.

Читать дальше »

Тоскливость, депрессия, о которой говорят, по J. Quiret (1976), лишь 41% больных, развиваются при этом у подавляющего большинства пациентов и отмечаются практически во всех случаях состояний невротического круга в клинике инфаркта миокарда [Урсова Л. Г., 1973].

Тоскливость.

Читать дальше »

Явные депрессивно-ипохондрические расстройства, возникающие как в принципе обратимая фобическая реакция в связи с приступом стенокардии или в остром периоде инфаркта миокарда.

Депрессивно-ипохондрические расстройства.

Читать дальше »

Астеноневротический синдром, нередко доминирующий в клинической картине, регистрируют у 79,4% лиц, перенесших инфаркт миокарда в молодом возрасте [Аронов Д. М., 1975].

Синдром астеноневротический.

Читать дальше »

Очевидный для окружающих «уход в болезнь» с гиперболически-пессимистической оценкой своего состояния оказывается основным типом реакции на патологический процесс в остром периоде инфаркта миокарда.

«Уход в болезнь».

Читать дальше »

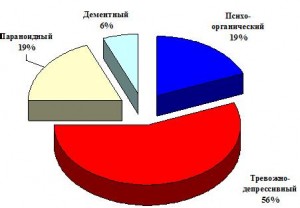

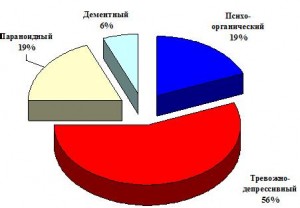

Вопрос о подлинной частоте и роли аффективных нарушений в клинике инфаркта миокарда остается открытым в связи с отчетливой тенденцией к диссимуляции у многих из этих больных.

Подлинная частота.

Читать дальше »

Суммация нарушений кровообращения, вызванных инфарктом миокарда, с физиологическими проявлениями эмоциональных реакций больного создает условия для прогрессирования сердечной недостаточности; более или менее замаскированная гневливость с отрицанием болезни и попытками «восстать» против этого «страшного»- диагноза и медицины вообще приводит порой к развитию артериальной гипотен-зии.

Нарушения кровообращения.

Читать дальше »

Четкая связь первичной фибрилляции желудочков с эмоциональным стрессом (госпитализацией или смертью соседа по палате, приближением врача или медицинской сестры со шприцем в руке, угрозой перевода в другую палату или выписки из стационара и, наконец, просто неприятной беседой или чьим-то неосторожным замечанием) выявляется практически у каждого второго больного инфарктом миокарда с подобным нарушением сердечног.о ритма [Selvini A., 1971].

Первичная фибрилляция желудочков.

Читать дальше »

Подавленность и печаль, чувство укороченной перспективы, безысходности и беспомощности (недостаточность «личного запаса надежды») у больных инфарктом миокарда способствуют возникновению всевозможных нарушений сердечного ритма.

Подавленность.

Читать дальше »

Не случайно инфаркт миокарда, возникающий во время «блаженного покоя», встречается, как правило, лишь при достаточно грубых расстройствах сознания и утрате критики к своему состоянию (на фоне старческого маразма или хронического алкоголизма, при тяжелых интоксикациях центральной нервной системы и в клинике эндогенных заболеваний).

Инфаркт миокарда.

Читать дальше »